2

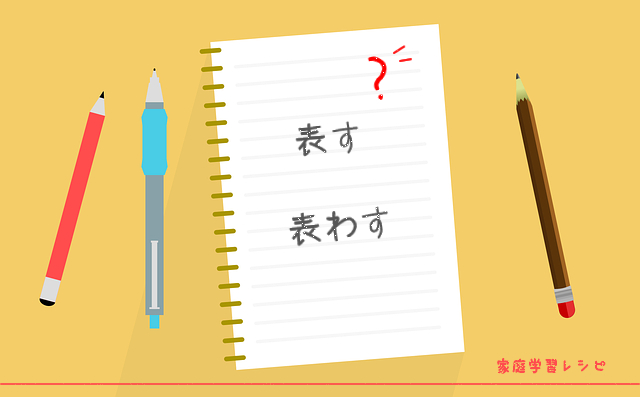

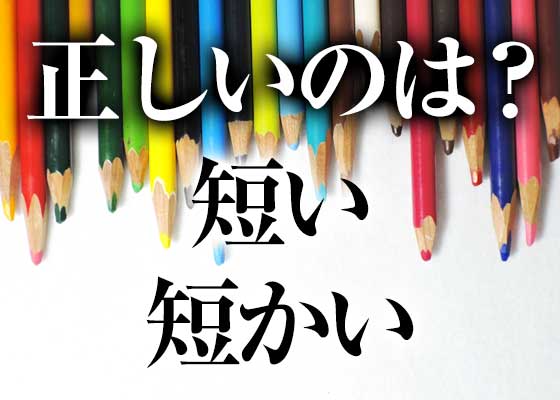

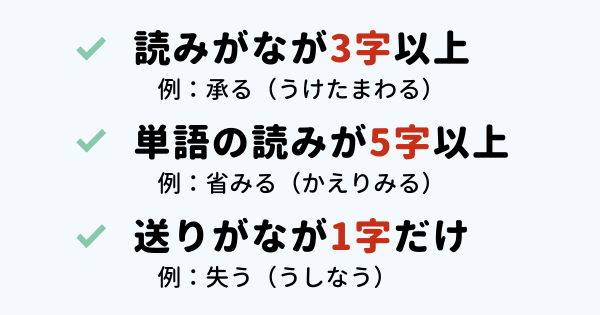

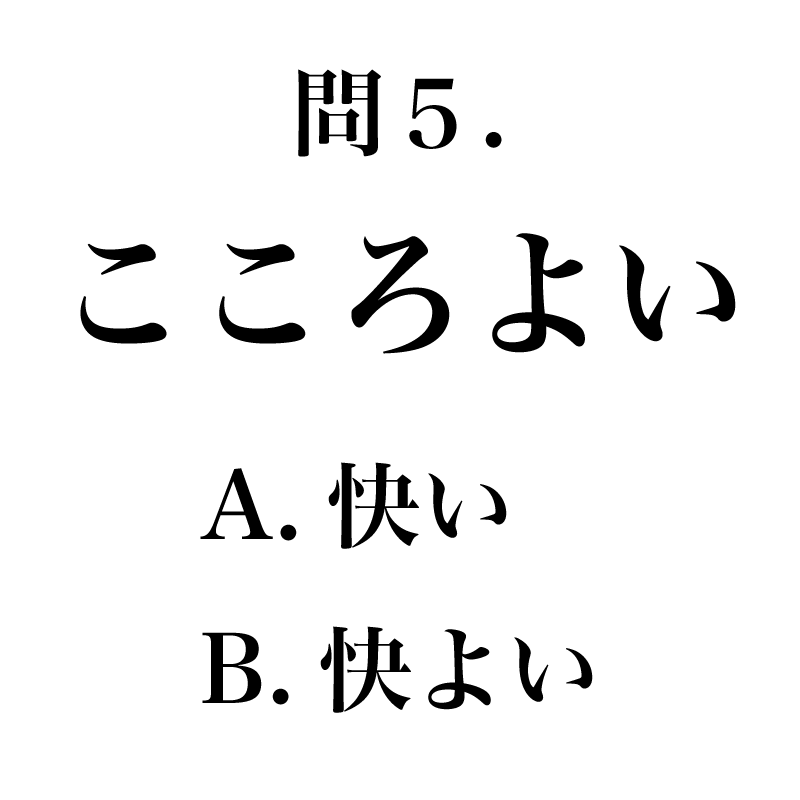

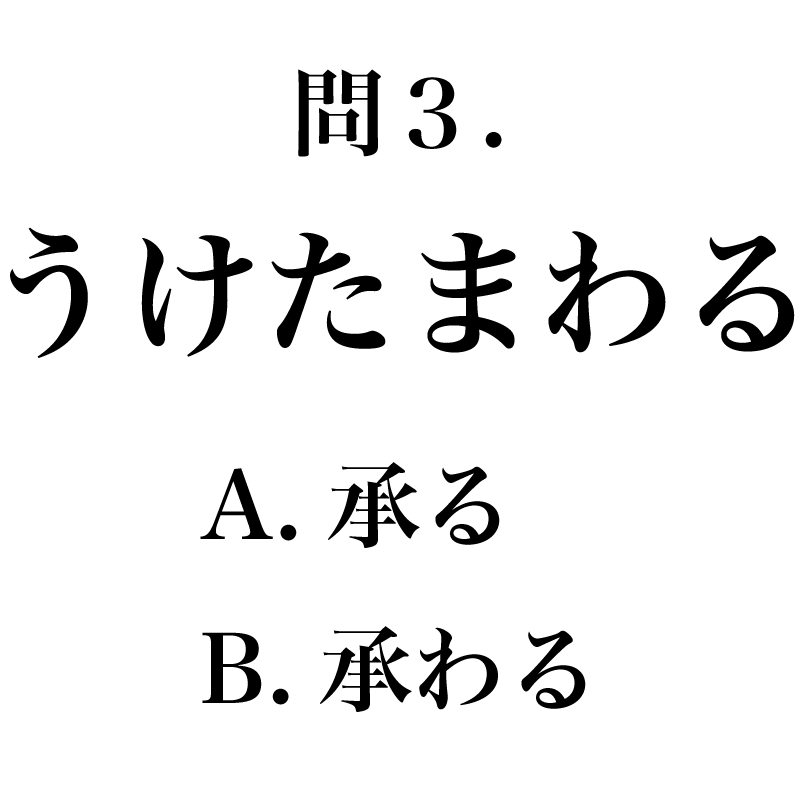

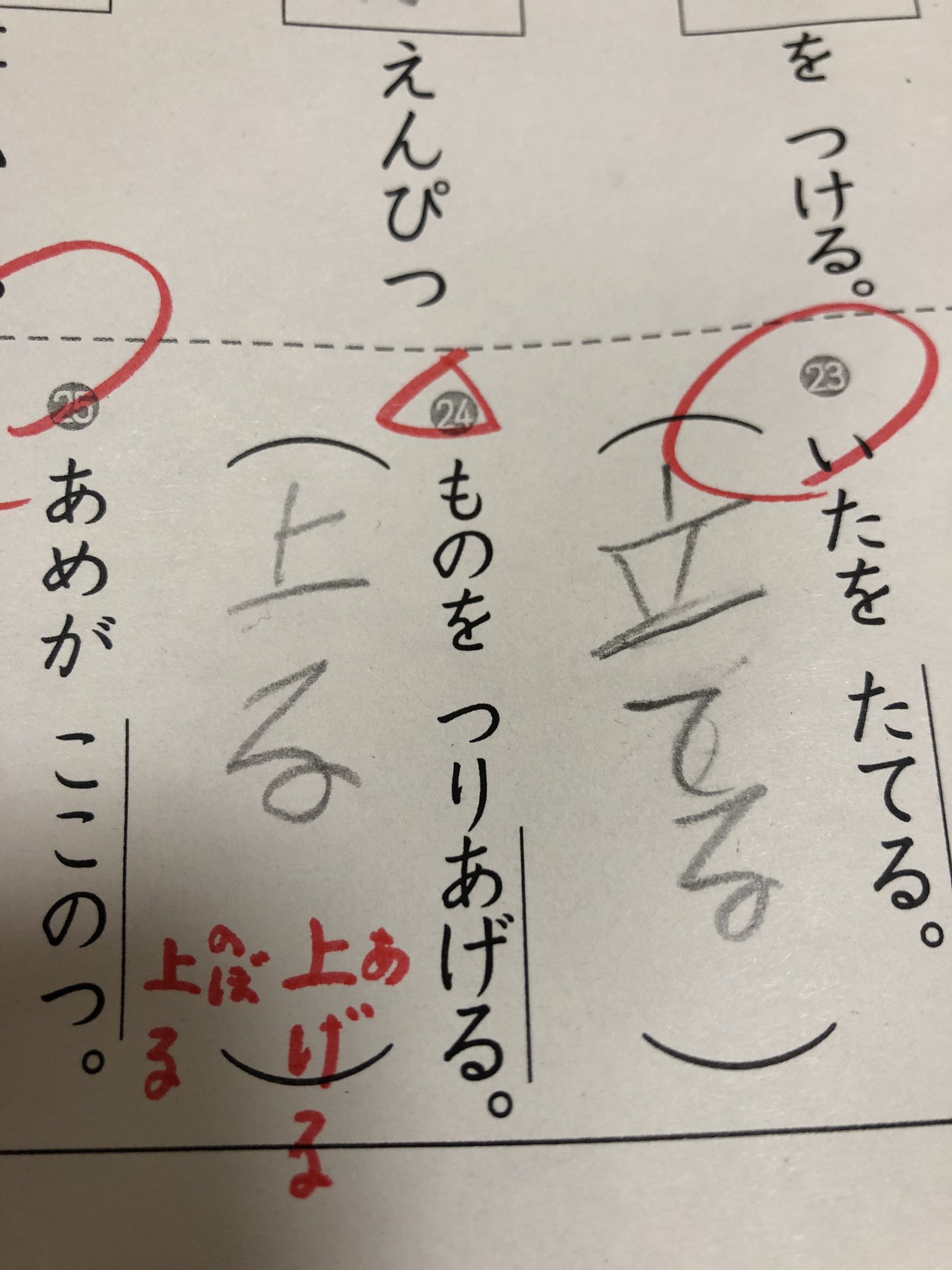

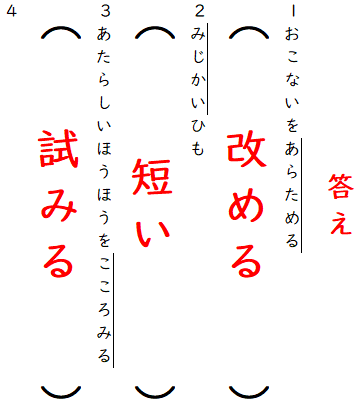

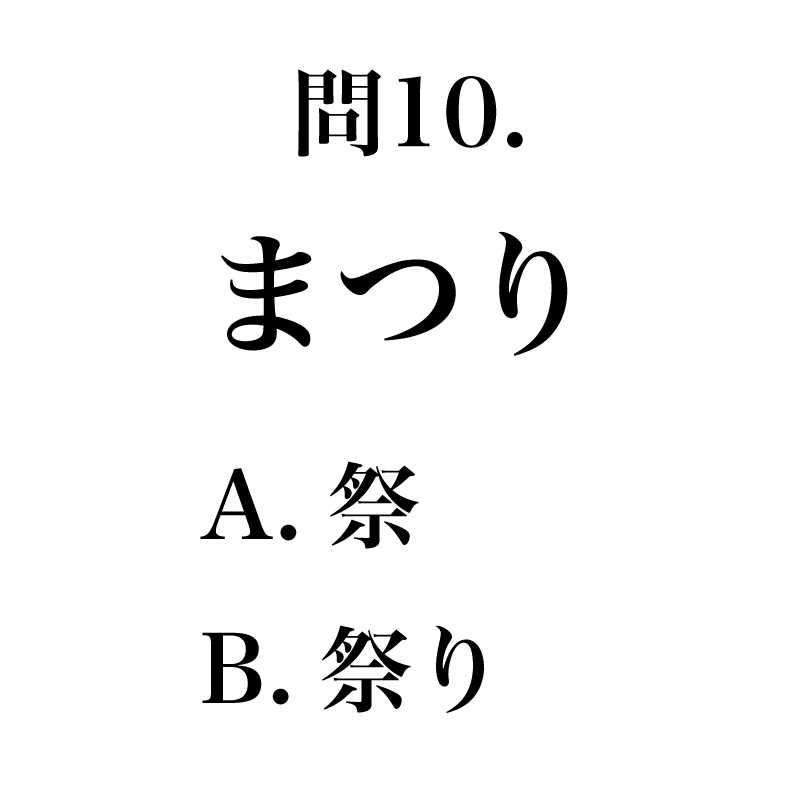

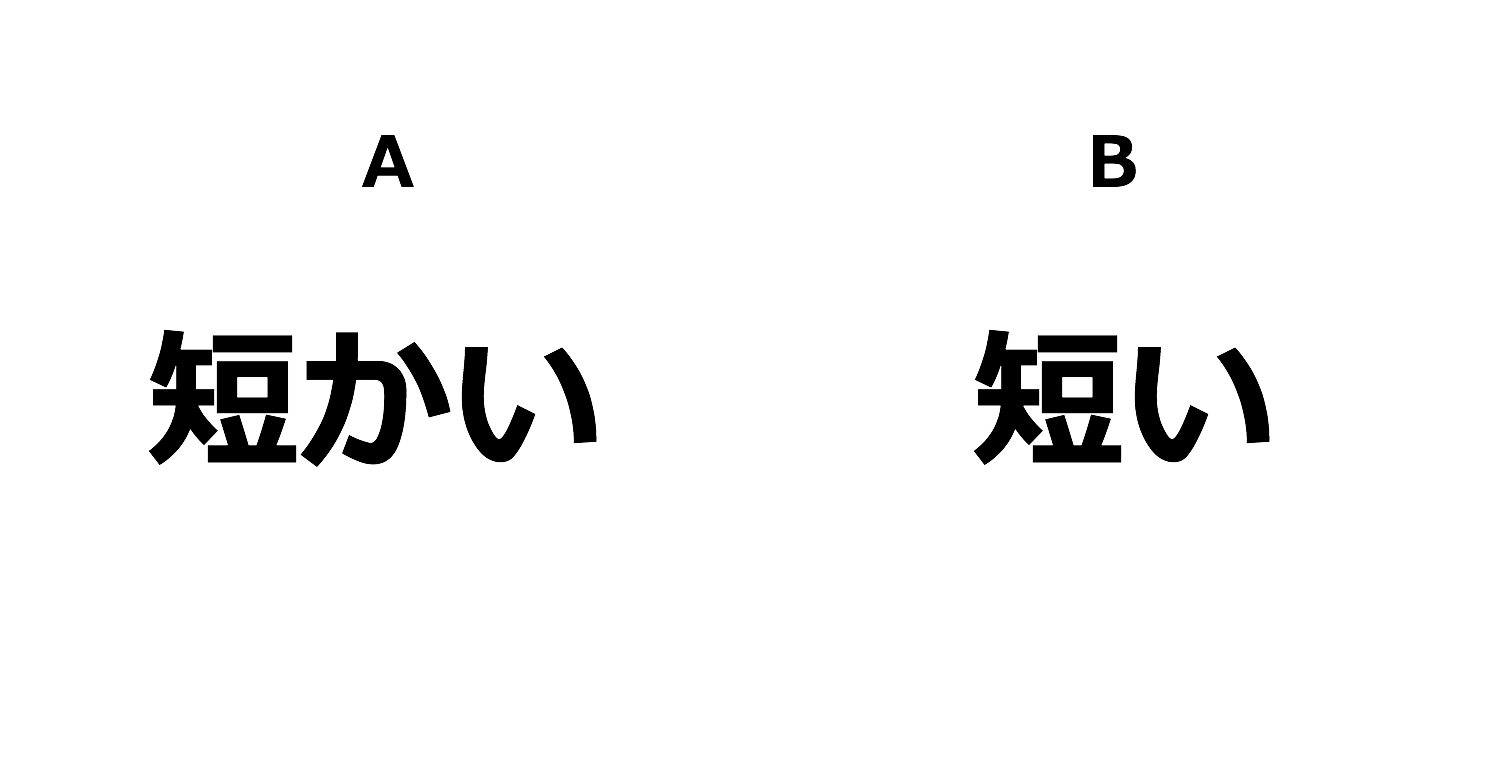

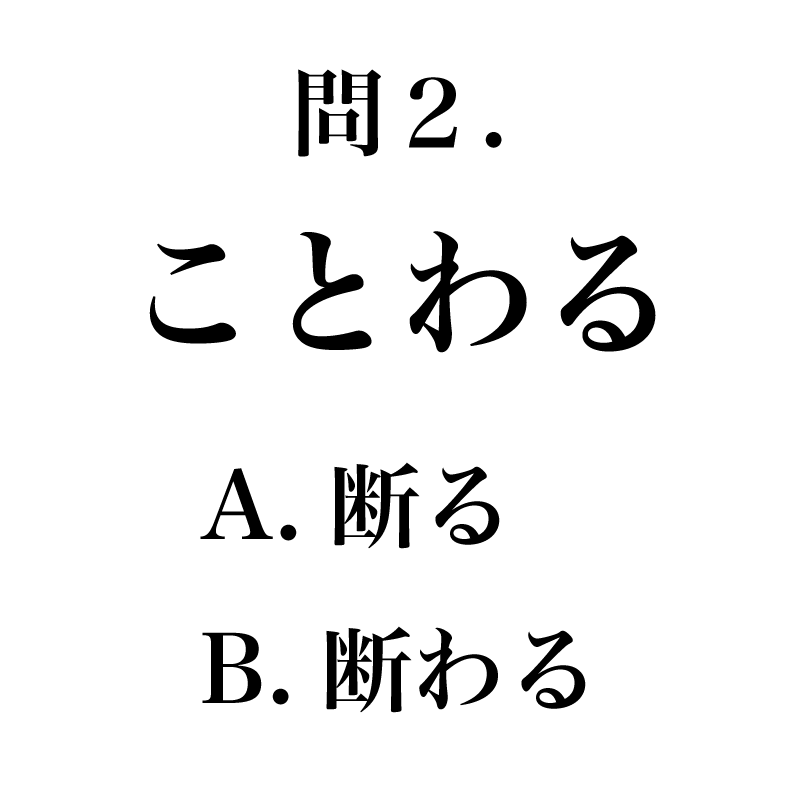

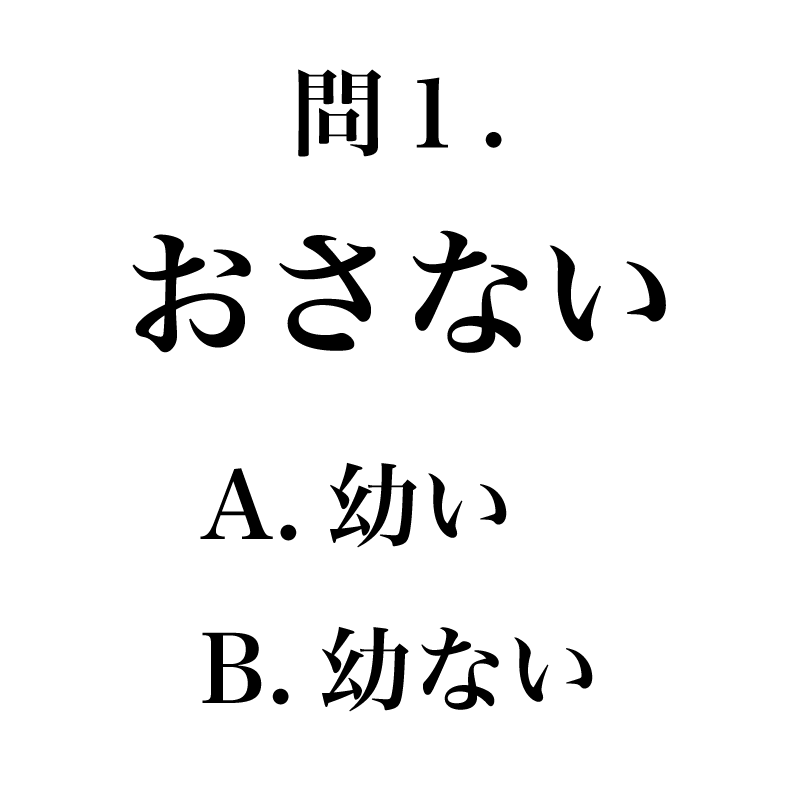

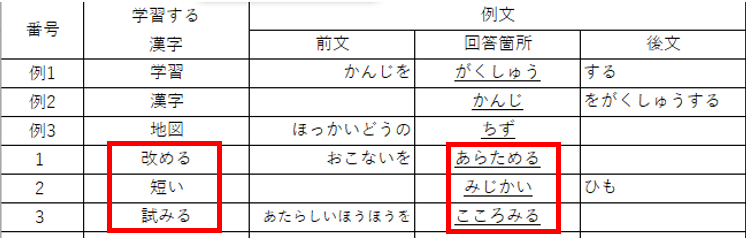

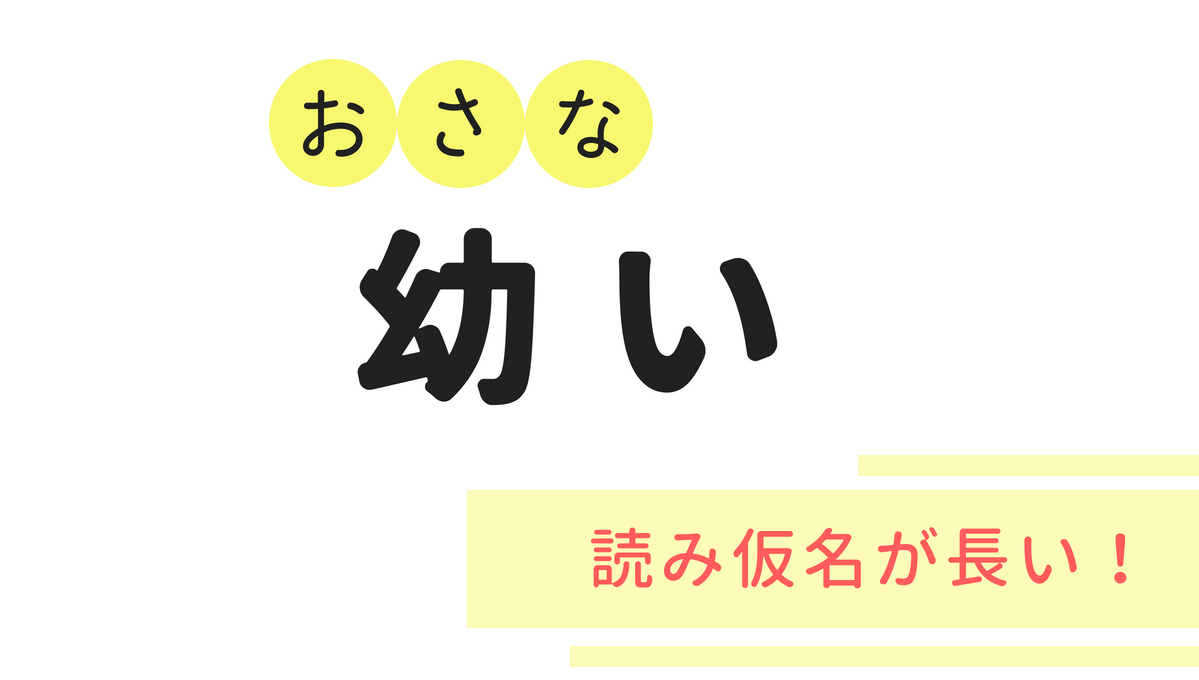

日本大百科全書(ニッポニカ) 送り仮名の用語解説 単語を漢字と仮名で表記する場合、漢字のあとに書き添える仮名の部分をいう。古くは副(そえ)仮名、捨(す)て仮名ともいった。漢字の読みを明らかにし、誤読のないように、単語の末尾の部分を示すのである。送りがなのルール 本則(1) 単独の語 1 活用のある語 通則1 本則 活用のある語(通則2を適用する語を除く。 )は、活用語尾を送る。 〔例〕 憤る 承る 書く 実る 催す 生きる 陥れる 考える 助ける 荒い 潔い 賢い 濃い 例外 (1) 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送る。

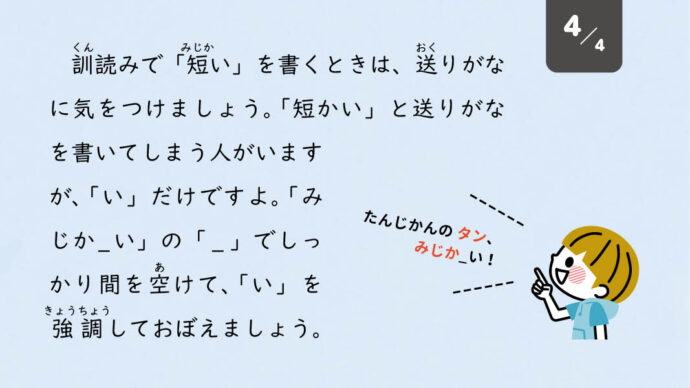

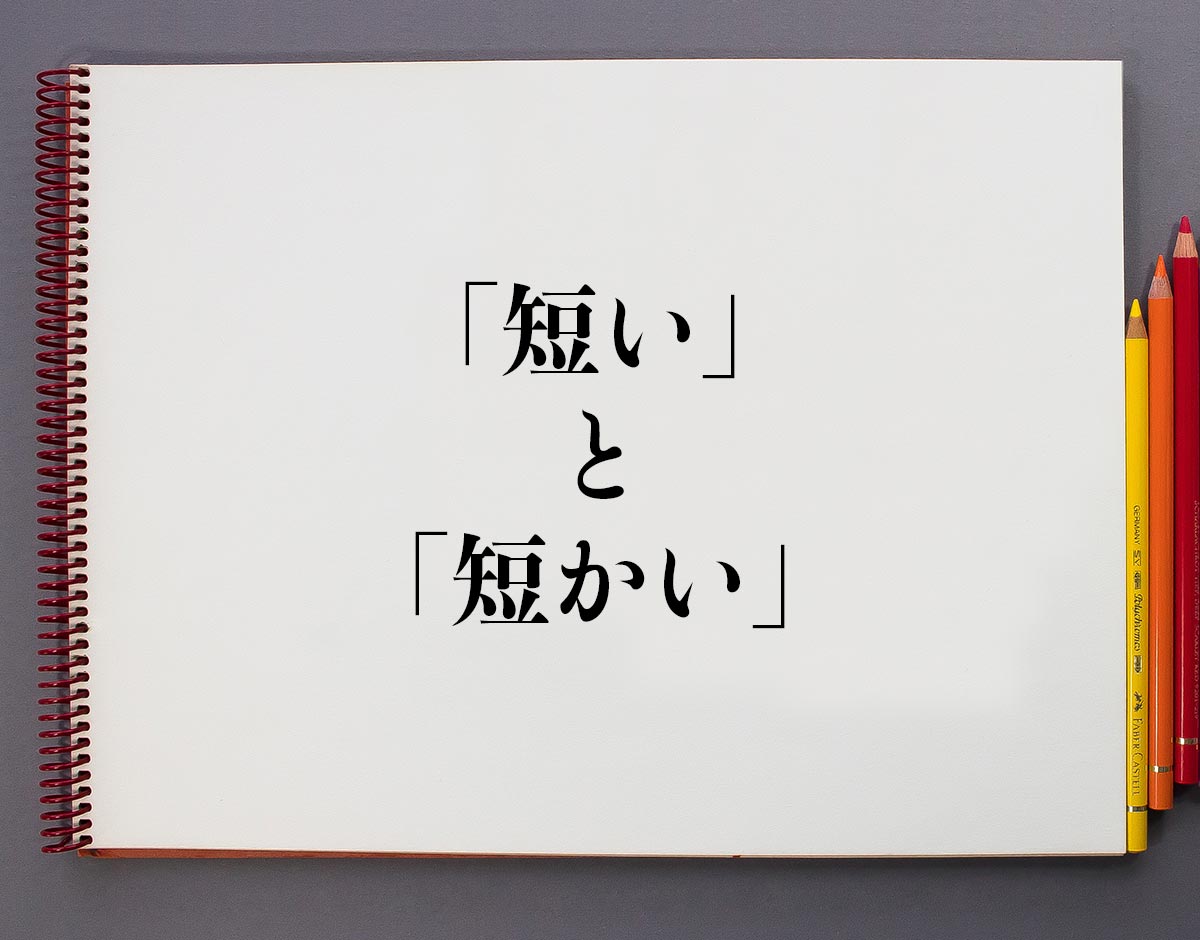

短い 送り仮名 昔

短い 送り仮名 昔-としているため、 公用文においては (1)活用のある語は 「取り組む」 、(2)活用のない語は間の送り仮名を省いて 「取組み」が正しくなります。 「取組」 は、「送り仮名の付け方通則7」で、「複合の語のうち、次のような名詞は、慣用に従って送り仮名の使い方は人によってまちまちです。 本に書かれている文字を読むだけならそれでもいいのですが、パソコンを使って作業をするときには、 送り仮名の違う言葉は別の言葉としてパソコンに認識される ため、非常にやっかいなことになります。

2

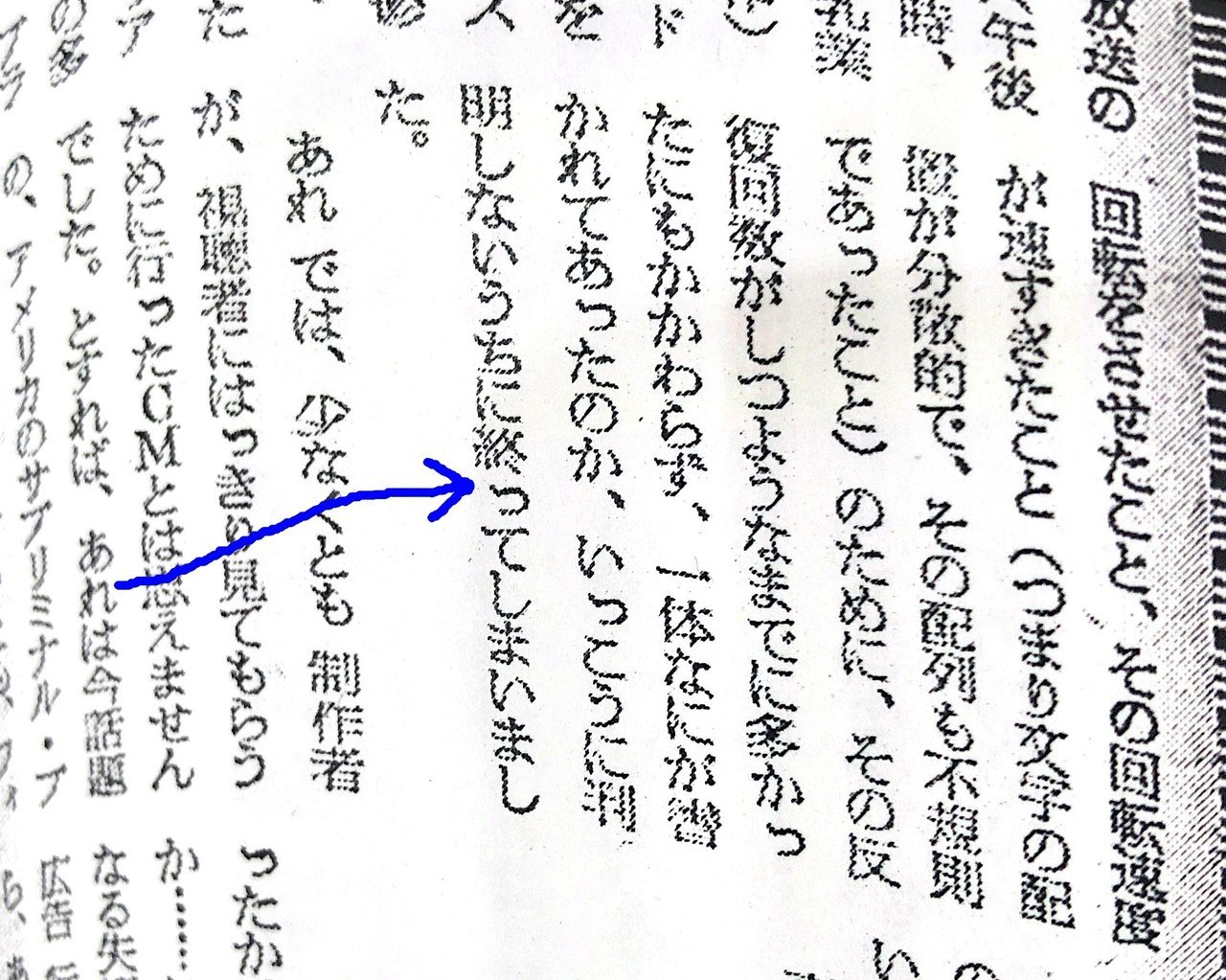

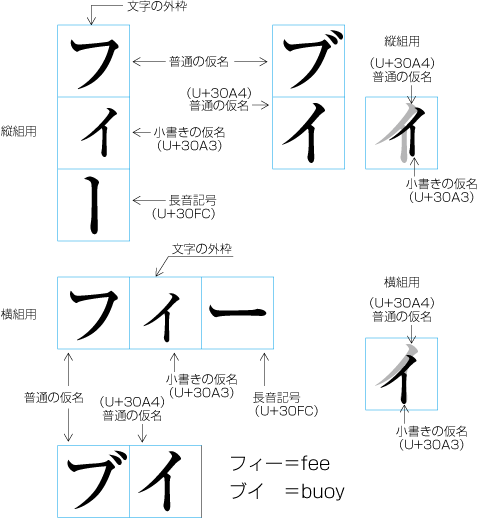

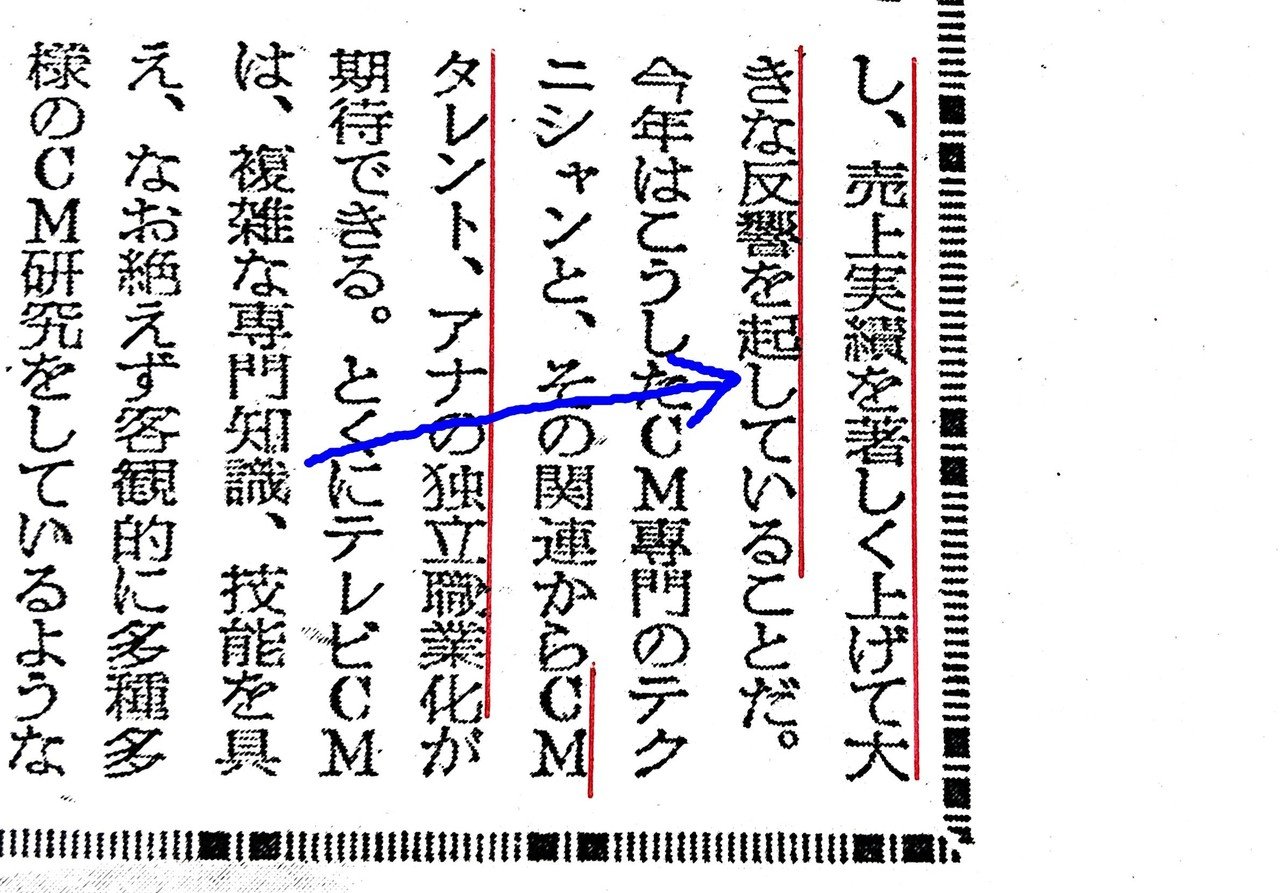

日本語組版とつきあう その57 小林 敏(こばやし とし) 漢文につく送り仮名・読み仮名とは 漢文につく送り仮名とは、漢文を訓読する際、漢字の読み方を示すために漢字に添える、語の末尾を示した仮名のことである。だから元の語の送り方に従うのだ。 元の語である「話す」は①の活用のある語に当たるから、「はなし」という名詞は「話し」となるのだろう。 「 御伽噺 おとぎばなし 」や「 昔話 むかしばなし 」とかになれば、これは慣用的な例外となり送り仮名が送りがなを省く漢字・どちらでもよい漢字 文書には独特のルールがあります。 日本語としては送りがなをつけるのが正しいのですが、ビジネス文書上では、慣例として送り仮名を省く場合があります。 以下はそういった漢字と、どちらの送りがなのつけ

ましいで送り仮名が終わる漢字に該当する5件の漢字について紹介する。一覧ましいで送り仮名が終わる漢字一覧表悽いたましい惨いたましい慘いたましい黯いたましい羨うらやましい おくりがな五十音でさがす 送り仮名50音表 ら や ま は な た さ か あ り ゆ み ひ に ち し き い本文 単独の語 1 活用の係り結び かかりむすび (お目に)かかる、(病気に)かかる × 羅、係る、架かる、掛かる、懸かる かかる かかわらず × 不拘ず かかわらず 鏡開き かがみびらき 鏡もち × 餅

短い 送り仮名 昔のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

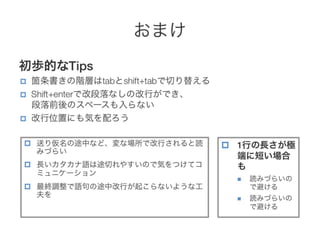

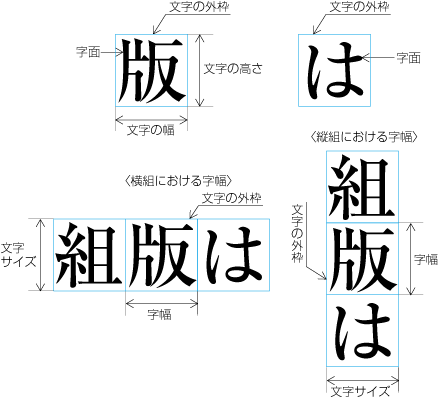

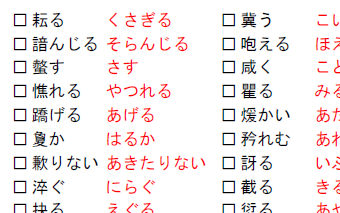

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

「短い 送り仮名 昔」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty | 研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |  研究者のための視覚コミュニケーション タイポグラフィ 編 Visual Communication For Researchers Ty |

ホーム 日本語 漢字 ことわざ 語源 由来 日本人物 日本史名句・名歌・名言 歴史用語 事件史 日本文化用語 日本一 日本百選 冠婚葬祭 名数 古語 方言 俗語 伝統芸能 伝統工芸 郷土料理 祭り 史跡 地名 系図送り仮名の付け方 前書き 1.この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の 社会生活において、「常用漢字表」の音訓によって現代の国語を書き表す場合の送 り仮名の付け方のよりどころを示すものである。 2.この

Incoming Term: 短い 送り仮名, 短い 送り仮名 昔, 短い 送り仮名 変更, 短い 送り仮名 覚え方,

0 件のコメント:

コメントを投稿